Anatomically modern humans

翻譯時遇到這個詞(Anatomically modern humans),字面上的意思是:

從解剖學上來看的現代人。

透過維基百科,知道它被譯成:

晚期智人。

再透過幾個中英文網站,我又多充實了一些考古學上的常識。

- 英文維基百科:Anatomically modern human

- 中文維基百科:晚期智人

- These Bones of Mine:Anatomically Modern Humans: A Brief Introduction

- 中國科普博覽-古生物館:何謂現代人

* * *

另外一個有趣的相關字是:homo sapiens sapiens,特別是它後面的這兩個字是重複的。透過Google 搜尋的結果,除了出現維基百科的英文解釋之外,旁邊的圖檔出現的是 Human。

點進去之後,維基百科的英文解釋如下:

Homo sapiens (Latin: "wise person") is the binomial nomenclature (also known as the scientific name) for the only extant human species. Homo is the human genus, which also includes Neanderthals and many other extinct species of hominid; H. sapiens is the only surviving species of the genus Homo.

Modern humans are the subspecies Homo sapiens sapiens, which differentiates them from what has been argued to be their direct ancestor, Homo sapiens idaltu. The ingenuity and adaptability of Homo sapiens has led to its becoming, arguably, the most influential species on the planet; it is currently deemed of least concern on the Red List of endangered species by the International Union for the Conservation of Nature.

我覺得很有趣,可惜這個條目還沒有中譯本,可讓我直接複製分享,只能大約知道:

我們都是從「晚期智人」(Homo sapiens sapiens)演化而來,而他們和他們上一代的祖先「長者智人」(Home sapiens idaltu)略有不同。

總之,簡單來說,「現代人」是屬於「智人種」學名叫做:Homo sapiens sapiens。

Modern humans (Homo sapiens, primarily ssp.) are the only extant members of Hominina clade (or human clade), a branch of the taxonomical tribe Hominini belonging to the family of great apes.

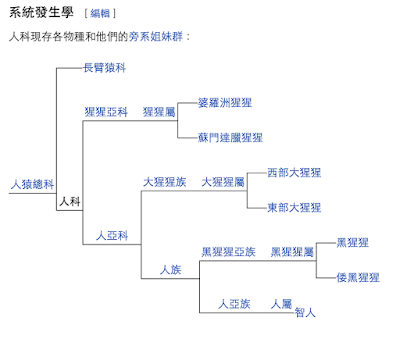

生物學上,「人」被分類為 哺乳綱 靈長目 人科 人屬 智人種(學名為 Homo sapiens 或 Homo sapiens sapiens,但後者不為學界多數一致認可)。

智人意指擁有高度發展的頭腦。

心得是:維基百科裡的 Human 以及上述的相關條目,讓我「走馬看花」地思考了一下,平常不曾想過的「什麼叫做:人」的問題!

後記:

1.國立自然科學博物館,關於「人類的演化」有不錯的多媒體教學資源(簡單易懂,也幫助我挑選了合適的中文用語)。

我們都是從「晚期智人」(Homo sapiens sapiens)演化而來,而他們和他們上一代的祖先「長者智人」(Home sapiens idaltu)略有不同。

總之,簡單來說,「現代人」是屬於「智人種」學名叫做:Homo sapiens sapiens。

Modern humans (Homo sapiens, primarily ssp.) are the only extant members of Hominina clade (or human clade), a branch of the taxonomical tribe Hominini belonging to the family of great apes.

生物學上,「人」被分類為 哺乳綱 靈長目 人科 人屬 智人種(學名為 Homo sapiens 或 Homo sapiens sapiens,但後者不為學界多數一致認可)。

智人意指擁有高度發展的頭腦。

心得是:維基百科裡的 Human 以及上述的相關條目,讓我「走馬看花」地思考了一下,平常不曾想過的「什麼叫做:人」的問題!

後記:

1.國立自然科學博物館,關於「人類的演化」有不錯的多媒體教學資源(簡單易懂,也幫助我挑選了合適的中文用語)。